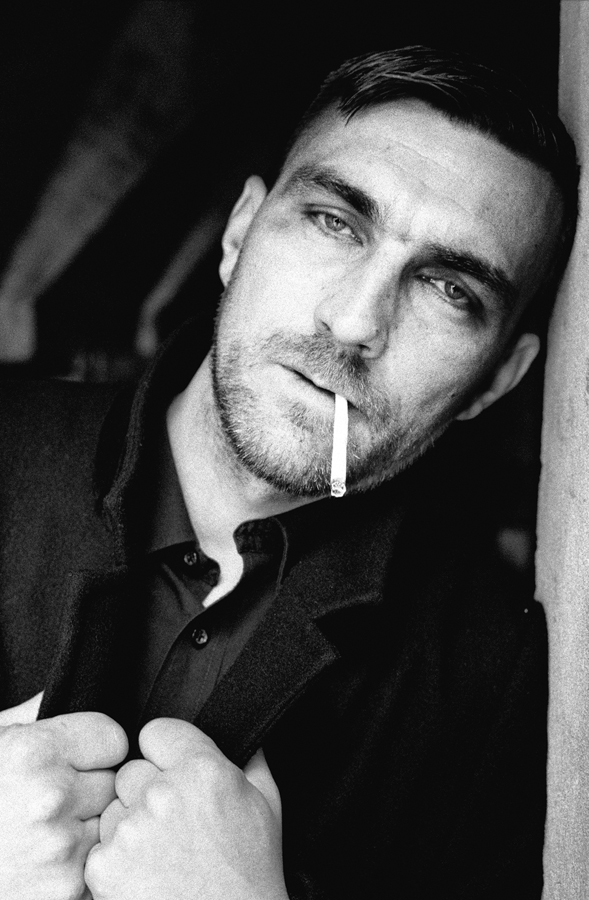

Sven Marquardt

„Interestingly, when taking photos, there is always this moment of silence that I would not want to miss. A silence that is very important for focusing—and I don’t mean focusing the camera lens! I’m talking about the kind of silence, which only occurs when you’re tense inside.“–Sven Marquardt

Max Dax, art and music publicist, in conversation with Sven Marquardt.

Max Dax: I do want to start the interview with your first exhibition at Berghain. You did stick portraits which you had shot of friends on the unplastered, smeared walls in the staircase of the Panorama Bar. Basically, you did not frame the photographs, nor hang them and carefully point the light at them, but you actually “destroyed” them in the act of hanging them.

Sven Marquardt: I like framed pictures—but only in certain kind of places. I am a child of club culture and worked in clubs for a quarter of a century. If you have been around for decades in door and club situations, you do have a different view of white cube and gallery situations. When it was about presenting my own work in Berghain, I decided rather quickly that I wanted to exhibit three series—portraits of DJs and my Berghain colleagues, the “pack” or, in German, “rudel #1”, the “rudel #2” and the “rudel #3”—and that I wanted to place them directly on the raw, unplastered wall. I had copied this idea from a boy from my neighbourhood who is into street art and glues his prints onto house walls. I can imagine that ain’t perfectly legal, maybe outright forbidden. He is definitely out at night just as much as graffiti folks.

In his method, what exactly did interest you? The night? The illegal? The danger? The evanescent?

The technique! I was always fond of seeing pictures of him somewhere in town, how the paper literally ate itself into the masonry. I inquired about it and asked, what kind of substances you actually have to mix into the paste that the paper becomes part of the masonry in this manner. The recipe is: wallpaper paste + adhesive strength enhancer. When this mixture dries up, the material is absorbed into the masonry—with the effect that it is insanely difficult to scrape off afterwards. Of the bouncers portraits, there are still remnants hanging in the staircase of the Panorama Bar. Although the paper itself is ordinary photocopying paper from the copy shop. But some shreds they didn’t even get off with a spatula…

So it is vandalism as well?

(laughs) Yeah, it is indeed somehow vandalism. Nowadays, when galleries invite me to present my paintings in this manner, I am occasionally asked to use some other glue as to not destroy the exhibition space. For such instances I use a weaker version, so that the photos can be stripped from the walls after the exhibition. Well: there are gallery owners who cannot or don’t wanna have to renovate after an exhibition of mine, and I guess you may have to respect that. For the large Berghain exhibition I again glued my pictures to the walls, but used a lot less adhesive strength enhancers, so that the guys could take my photos down with a Kärcher high-pressure cleaner afterwards quite easily. I absolutely agreed to this within the circumstances—as the hanging was not supposed to be forever.

But inside Panorama Bar it was for eternity?

No, even here it wasn’t meant to last forever, but art in a club is a tricky field. Art or photography can here very quickly seem out of place. Through the fact that the works were not hung but glued it didn’t even spark a distance between the photographs and the people. Because the photographs were glued like concert posters, it was possible to approach them very naturally. Wolfgang Tillmans‘ photographs in the Panorama Bar are not framed either. Those are vinyl prints clamped on stretcher frames—but they are not framed.

What led to the removal of your photographs?

The club is a different place than the gallery. A protected space on the one hand. On the other hand, because people can move more freely, at some stage the first tags on the photographs appeared, and there were more and more. At some point, guests began to paint over the faces of those portrayed or stick chewing gum on their noses. At that, the moment had come when I ordered the pictures to be removed again. I was surprised, however, for how long the pictures had been actually left undamaged. Overall I am still convinced that the hanging was good. Specifically for the location, as it did overcome reservations. For awhile the pictures were part of the club!

You called the three series of bouncer portraits “Rudel#1”, “Rudel#2” and “Rudel#3”. Is this how you refer to each other?

No, no, for God’s sake! The title “Rudel” was made up by me. The term is familiar, rough, entails something military-comradely, even something jolly. I always imagine a pack with a leader, as a collective that can only hunt together and that only works out together. And it sounds more familiar than “doorman” or “bouncer”.

The location where we are having this conversation is the bar of the Soho House—which used to be the party headquarters of the SED—Sozialistische Einheitspartei Deutschlands or Socialist Unity Party of Germany. Do you remember the building from back then?

From outside, sure. I’ve never been in there though. My memory of this building is that it was always decorated in red, with flags and ribbons. Even then a tram used to drive past here, turn right into the Scheunenviertel and end up at the Kupfergraben. Cause of that one sometimes saw the building.

Somehow interesting how the meaning of a building can change over time, right?

Wasn’t the building originally a Wertheim department store?

Before the war: An early reinforced concrete construction, Jewish ownership, then expropriated by the Nazis… —it’s a building with history.

It then took me a few years to accept Soho House as part of the new Berlin. I downright avoided the address. Nowadays it does not bother me anymore that everyone here only speaks English. Meanwhile, I have to admit that the Soho House has grown over the years, that it has developed an identity. And that is what it’s ultimately all about: the identity.

And you are a chronicler of identities. Except for a short break after the fall of the Wall, you have photographed all your life.

Actually, yes. Beyond the facades I photographed the disintegrating city – and faces that did not fit into any advertising world. After the fall of the Wall, I did try to work for West German magazines, but always got told that the faces I photographed didn’t really look enough of eastern Berlin. They apparently had a very clear image of what a real Eastern Berliner should look like— like a genuine socialist realist sitting alone and with drooping mouth corners at the kitchen table in a Plattenbau (i.e. prefabricated building style typical in Eastern Berlin). Surely these people existed, too. But of course they did and still do exist in Western Germany just as much. Of course in the GDR we had the problem of living unfree and in a dictatorship. But my pictures showed proud and fragile young people living in a parallel world. And this was not at all accepted in the West at the beginning of the 1990s. This was of no interest. I would go that far as to say that they just wanted images of the clichés they had in their minds. And that definitely wasn’t mine.

What kind of parallel world was this?

That was our context, our attitude to life. To be different. Not laughing at the Stasi and thinking: absurd what’s going on here. Whereas people who were really politically involved also had bad experiences in the GDR. But we were just punks, we had no desire at all to be political and to throw leaflets from the TV tower. From present-day perspective, I’d say that we were political enough through our decision to wanna lead our punk’s life. This degree of otherness was enough for us. None of us wore “Swords to Ploughshares” buttons or patches on the parka. Neither were any of us part of the peace movement. A colleague and friend named Robert together with a friend actually wrote the words “20 years of the Wall, we are slowly getting angry” at the back of Schönhauser Straße station on the anniversary day of when the Wall was built. But them two only made it to the “sau” of “sauer”(sauer = German for angry) because they got caught. They then ran for their lives because August 13th was a highly charged day. It was hot, both were barefoot, and so they were caught by the Stasi. They then spent half a year in pretrial imprisonment before spending more months in political detention on Kissingenstraße in East Berlin’s Pankow district. They suffered lasting psychological damage because of this time. Dark rooms, suppression of communication, loss of sense of time, disintegration. Both came from reputable families that had a say in the intellectual and art scene. And I think that was the reason why they “only” ended up in pretrial imprisonment and not immediately in jail.

Can you describe those other faces that did not fit the “picture”?

I had started carrying my camera around with me in a leather bag. In a cemetery I shot a portrait of Jens, a young man in a trench coat. It was an arranged encounter. He did look just like I imagined Dorian Gray—incredibly sensual and beautiful. He looked as if fallen out of time, neither western nor eastern. With him I captured my first pictures, and through him a beginning was set: the camera became my stylistic device, of attitude towards life, of our scene. And it is like this until today. How would you actually define the term scene?

How do I define the term “scene”?

Exactly. A question for you.

A scene is always about belonging together. Autonomous. In contrast to other scenes. Held together by an attitude to life that possibly also is defined by clothing, music taste, literary idols, political views and sexual self-determination. Of course also hijacking of scenes takes place—when a claim of a scene is used commercially, for example for marketing of products.

Can you still be part of a scene when you’re married and do have children?

Of course. Maybe you can’t be part of every scene anymore. But belonging to one scene, conversely, means not belonging to other scenes, doesn’t it?

You’re of course right. I do only get to see this through my colleagues when being a parent, being a family guy, is sometimes difficult to combine with the nightlife.

Same applies to people though who have families but work in shifts, for example in hospitals.

That’s right.

And isn’t it that if you work in nightlife, that at some stage you get to the point where you stop celebrating as excessively as the audience you are serving—or in your case: the audience you allow into the club or deny them…?

I actually do not party when I work at the door. But I have colleagues who, after a weekend’s shift, are then visiting Kater Holzig till Tuesday—and I consider that both fascinating and respectable. They are in fact important because they bring and feed in their very own energy.

There is one other art of nightlife: professional cooking. Here, too, you are full of energy each night and won’t get out of the kitchen before one in the morning. Alcohol and stimulants inclusive. That’s a lifestyle I greatly respect. Appealing as well, because immediately I‘d have a possible novel on mind, a narrative of nightlife—from the chef’s perspective in a kitchen. Tough tone, sleep deprivation, stress, a different rhythm of life—for me, all these terms aren’t negatively connoted when it comes to cooking.

That is another scene again. In the end it’s probably about honesty towards oneself and one’s chosen profession, which in case of a chef does have features of lifestyle and generates its very own scenes. Folks like that actually always get into Berghain. But back to you: You’re a journalist, gallery owner, talk host, editor-in-chief at STRRR TV—and you nevertheless have children and family that you do take care of as I do know. You didn’t hand in your freedom to the concierge. Are you actually a driven person? Are you driven by the time that remains?

I have lost many friends over the years, they died or wandered of into psychoses or splitting of personality. Of course I do have tremendous respect for life. At the same time I know that you need a grim sense of humor and an absurd lightness to really respect life. This kind of balance needs to be renegotiated day by day. Even at work. For me it’s the writing, for you it’s photography. Through constantly recalibrating oneself, one permanently reasons about life, but also about death.

Do you have a kind of life’s motto?

Irmin Schmidt, founder of the band CAN, once told me: “No matter what you tackle in life, do it and complete it with utmost thoroughness.” What he meant: all is equally important. All must be addressed with the same precision. Along these lines, preparing dinner is just as important as writing a book.

So he’s not saying: This is right and that is wrong? He does not judge. Fascinating. So our conversation is the most important thing in the world this very moment?

Precisely, for this moment it is. Other categories, such as whether this conversation will find recognition or make money, are minor matters.

I felt a phase of negation of this at the beginning of the nineties, when I had lost my connection to photography for a moment. The self-evident utmost importance of photographing with absolute commitment only returned with time. Occasionally there are incidents when I am reminded of this time. I recently did a shooting at a young fashion designer’s. In the middle of the session he noted that we were probably done now. I had to rebuke him, explaining that he couldn’t dictate when I was to be finished with my portraits. No one dictates me that. I’m the one directing. And this certitude is rooted in exactly the principle that Irmin Schmidt shared with you. I do feel kind of old thinking about this, but it’s exactly what it’s all about: you have to do matters thoroughly. Interestingly, when taking photos, there is always this moment of silence that I would not want to miss. A silence that is very important for focusing—and I don’t mean focusing the camera lens! I’m talking about the kind of silence, which only occurs when you’re tense inside. And this was gone in the early nineties. I think it has something to do with passion. And when I start thinking about whether it is still worth taking another picture, then the alarm bells ring, then it is a sure sign that it is over.

You then restarted taking photos in 1996. What happened?

Photography is always about the one taking the photo and the one the photo is taken of, it’s about intimacy and distance. Only if you feel both, you feel yourself. I need to feel myself to be able to take photos. I cannot stand it when there’s a lack of concentration around me. When people chatter in my back. That does destroy magic energy. I think, I did feel myself again in 1996 and therefore was able to rebuild the relation between myself and the world.

Two decades later you are a photographer in high demand, exhibiting all over the world. In 2016, in collaboration with Nicholas Mockridge and Esther Perbandt, you shot an elaborate photo series about Volker Spengler titled “Fleischmann”. Was the energy back again then or still there?

Still there and back again at the same time. That was a great project. We had a huge team, and together we created an intermediate world, a shadow realm with sumptuous scenery, almost a stage decoration. And every single of the photographed ones brought an incredible energy to the set. Those are the moments I live for. Even if this energy sometimes demands of you enormously. Volker Spengler, this great actor of Fassbinder, suddenly retreated into himself during the second scenery. I didn’t get it at first, even took it for diva-like.

As a photographer, how do you deal with such a situation of sudden refusal?

I did blame myself. I figured that I had not put myself in Volker Spengler’s position empathically enough. We had taken care of everything: The entire team was punctual, everything was set up, Volker Spengler had his own assistant. Therefore I thought: Now we can kick off. But possibly I should have retreated with Volker Spengler at this stage, should have looked for a direct dialogue in order to build up energy between the two of us to then draw the team into this.

This energetic absence of Volker Spengler, how did it express itself?

He kept sticking out his tongue. Made funny grunting noises. Clearly he was provoking. He was like a mean clown. He refused himself. I did watch him. The team withdrew, everybody waited. At this point, he was right there again. But the moment I pointed the camera at him, he bucked around again like a little child who had his lollipop taken away. I then raised my voice, I rarely do that, I shouted: “Enough now!” I told him to bugger off to his trailer and that I would continue working without him from now on. Major uncertainty swept over the set, but the concentration was back on. Volker Spengler left the set, and I began focusing myself to take other scenes needed for the shooting. I was sort of starting at some other point of the script and took it from there.

But after all you were then able to photograph Volker Spengler.

Yeah, he returned, and then it worked out. Wonderful takes resulted. Nevertheless to a large extent the blame for the escalation is on me. I could have reacted differently and could have set other priorities. I could have taken care of Volker Spengler first and foremost. I did learn from it. Since then I have been double-checking on a conscious level whether myself and my counterpart have sufficient trust in each other. Before, I must have done that intuitively. Today it is done more consciously.

Let’s stay with “Fleischmann” for a moment. It was, as you describe it, an extraordinarily complex shooting. Where exactly is the difference compared to rather intimate portrait sessions?

I do big, complex shootings from time to time. I also enjoy working together with teams or other artists. In 2007 for a first time I worked with Viron Erol Vert artistically. He is a colleague from Berghain. Together we directed “In einem Jahr mit 13 Monden”, a tribute to Rainer Werner Fassbinder for adidas.

What do you like about Fassbinder?

There are a bunch of Fassbinder films whose time has passed. On the other hand his other films are as radiant today as they were in the past: “In einem Jahr mit 13 Monden”, “Die Ehe der Maria Braun”, or “Die Sehnsucht der Veronika Voss” for example. “Die bitteren Tränen der Petra von Kant” and “Angst essen Seele auf” are still sublime today. Just as much as it is incredible how many actors Fassbinder paved the way for—it was quite a few from Hannah Schygulla, Margit Carstensen and Irm Hermann to Volker Spengler. That alone is an accomplishment. And let’s not forget the visual language of his cameramen! Their artificial imagery has certainly influenced my photographic language as well. Hannah Schygulla once stated that in no film after Fassbinder’s ones did she look as good as she did with him. In the way he viewed her, he somehow uplifted her to a throne. He idolized her, and he managed to transfer this very own view onto the team.

Do you also idolize your models?

There are time and again very close moments. I was almost swept off of my feet recently when I read about the #metoo scandal involving star photographers who were accused by former assistants and male models. I had to think about the connection between model, photographer and assistant and about the fact that in the history of art no photo, no film, no picture would have been great without passion and a certain erotic tension on the set. Muses always existed. Already in painting. There are probably thousands of directors who have idolized their protagonists. Or vice versa. This admiration and idolization has often been the basis for great art.

And how do adidas and Fassbinder go together in such a context?

Actually, if I think about it today, that was quite an absurd combination. And it didn’t work out. The worlds did not fit. We were too gloomy for them. But we had already taken a whole series of photos. I didn’t want them to end up in the drawer. I took the folder to Berghain, where Michael Teufele and Norbert Thormann told me that if I removed all the stripes, I could feel free to exhibit the pictures in the column hall.

How did you do that being an analogue photographer who does not edit his pictures with Photoshop?

I could in fact not retouch the stripes. But an acquaintance of mine could. That was a hell of a job. Each accessory, each flower and each garment had three stripes. Those all had to go. But the photos were great. And for myself the project was actually the starting point to think in larger dimensions and also more conceptually. Before that, in Eastern Berlin, I had not done that at all. That was a real evolutionary step for me. At that time portraits were only staged in the moment, and from that moment on I began to imagine the pictures beforehand. I nowadays have a kind of a script in my head before I try to implement it as exactly as possible. I worked with Viron three more times since 2007.

But how did “Fleischmann” come about, and what is it about?

Nicholas Mockridge wrote me a letter. He stated in this letter that there was a congeniality between Volker Spengler and me. You don’t actually think that yourself. But I knew him already, knew he was an old man who scolds and rants. Nicholas and I had worked with him before, at a performance in front of scenery of Nicholas‘ band Like a Wild Beast’s Fur. Nicholas Mockridge had an unobstructed outsider’s view and didn’t see the drooling old man, but rather a story inherent and that this story could be told through photography. And I was supposed to take these photos. With that he got me. Volker Spengler was actually the main actor in the film “In einem Jahr mit 13 Monden”. And all over a sudden I was supposed, was allowed to work with him this intensely. This particular movie is my favorite one of Fassbinder! It touches me deeply. I thought: What a wicked stroke of fate! Nicholas came up with the idea of photographing Volker Spengler’s life in three acts as “Life”, “Death” and “Resurrection”. At some stage in the course of preparations one of the team members called the project “Fleischmann”—that apparently had been a murderer of women in Munich. And this working title turned official at some point. And then I photographed these three nude portraits within three very opulent staged sceneries.

“Fleischmann” has not yet been exhibited.

It’s because we are still looking for an exhibition location. Only condition: not to be in Berlin first.

What about Turin?

The series would indeed really fit there. For example, to exhibit the pictures first in the Volksbühne, is not an option for us. We do indeed see ourselves as part of what this Berlin is nowadays.

Does it annoy you when such an elaborately staged series of pictures does not get exhibited right away?

I don’t really mind pictures lurking in the background for some time.

Will they mature?

They possibly could! It definitely allows you to take a second look at your work at some point. You avoid the danger of getting eye-stuck.

Isn’t it strange that pictures in black and white often suggest frozen-in time? This is true for your pictures.

But in fact I don’t even do black and white photography only. Because I only work with very little daylight, these color pictures create very unusual, subtle color moods. They maybe therefore remind a little of black and white images.

But predominantly you photograph in black and white.

Because it’s more dramatic. It has got more contrast, cause it is reduced, cause it is black and white—and a few shades of grey between the extremes. I often wonder if perhaps it’s even easier to compose pictures in black and white, because the framing is more important due to the reduced image information? To put it the other way round: Once you have found the framing in black and white, all you have to do is to shoot the photo. While with color pictures you have to compose the colors, too. I can’t tell. Maybe the explanation is really quite banal: In the East we had no color films, and hereby I was forcibly socialized with black and white photography? All my mentors, favorite photographers and role models who worked and did exhibitions, people like Werner Mahler, who later founded Ostkreuz, or Sibylle Bergemann—they all did black and white photographs.

Why daylight and never artificial light?

Because it’s most genuine.

Why analog?

Theatre is analog as well, isn’t it? Lab work in eastern times was craftsmanship. We all had a darkroom at home. I wasn’t exactly pleased with doing this work. Developing films, falling asleep drunk… At some stage I knew which of my colleagues had a better command of laboratory work than me. I hung out with them more often, and with them I then worked in the laboratory—and learned. But nevertheless I always have my photos developed by others. I simply lack the patience in this regard. Instead, I nowadays always worry each time when the courier picks up my films to take them to the lab. I always think: What if the courier has an accident?

And you still have to be patient: You have to wait until you have the contacts or prints from the lab in your hands…

That’s an ordeal sometimes. There are always situations in which everyone—me, but just as much the client and the whole team—feel like in the dark, because nobody has ever seen a picture. Except of course me, but only through the viewfinder. That is a non-predictable moment. But for me it’s no option to change the medium and do digital photography from now on. This hasn’t changed ever since my first publication in the weekly newspaper Der Sonntag. Those were three pictures of Jutta Voigt. Today the newspaper is called Der Freitag. Jutta Voigt was a film critic, and within the layout of the newspaper my pictures looked like film stills. Funnily enough, in the years when I did not take pictures, I watched a lot of movies instead—which I don’t do with the same intensity nowadays. Movies as a source of inspiration are a thing of the past now. Instead I do take more pictures again and I also draw my inspiration from elsewhere. Both was and is okay.

Already in the GDR, you took fashion pics as photographer for the women’s magazine “Sibylle”.

That’s right. I still do fashion photography from time to time. Of importance is to me that I can decide who is on my team. I take care that the assistant and the hair, make-up and styling people are always the same two to three people. My core team is very small.

Is there a contradiction between enactment and the so-called real? Or is maybe for you the enacted the more realistic? In your autobiography you describe how you pour fruit juice over your counterpart’s body because this liquid in the black and white image looks like blood. Had it been a color picture—as “in real”—it would have looked grotesque.

That brew was called Trafidin. It was nutritious protein stuff for folks that are too skinny. Today one would probably use artificial blood. I’ve as well used real blood before. Once I used a sheep’s head as part of background. The whole hall was filled with flies in an instant. But above all, it is about authenticity in expression and in vision. Therefore it doesn’t really matter whether the person I am portraying is an actor or a door colleague. I know my colleagues real well. I know exactly if someone has a real expression or not. Then I just have to take that one snap, and I have captured that expression. A Fritzi Haberland, on the contrary, walks down the street and looks inconspicuously like a twelve-year-old boy. But when you look through the camera’s viewfinder, she kind of explodes. What a transformation! Then, my task is to capture the authenticity of this transformation.

What about casted models?

Of course these turn up occasionally. But to be truly honest: I have a hard time with models who try to sell me different emotions and illusions every second—just because that’s what photographers usually expect of them. As an analog photographer I’m too slow for these fireworks anyhow. I’ll tell them: no need for pretending or acting here. But of course, they pose for their lives. They want to survive and believe that’s how it’s done. This repertoire of facial expressions may be worth gold in their industry. But my job in that moment is to flip that switch inside them, that they can become normal again.

How does all this actually relate to your work as a bouncer at Berghain? When there is a queue of several thousand people lining up, you see new faces in every second, each of them is looking you in the eye for a moment—and you decide whether these ones get in or not.

But that is indeed great. I see at least 2,500 interesting faces on such an evening. Even if they may not all be allowed in, I still do look into faces of humans. Even after more than ten years, this job is still very emotional. And this counts for everyone at the door. We are in a time-lapse of emotions. I actually don’t just watch the people that want to get in, I also watch my colleagues. Although even if there are occasionally new folks appearing or people leaving, all in all we are in fact one rudel—or pack. And rarely, every once in a while I do see a certain kind of expression on a colleague’s face, that won’t let go of me. But here we are talking about timeframes of months, maybe more. I have never considered the queue to Berghain as casting. It’s the other way round: Because I do look into thousands people’s faces every weekend, in casting I am very peculiar and unerring in using my own view.

You’re basically looking at an ongoing series of faces. I’m not surprised that you have a different view in a photographic situation than someone who has only worked on a computer all week.

Interestingly, this series of faces also keeps us young. I am someone who first of all is fascinated when seeing authenticity in a face.

And that’s why I am not asking you for advice how to get into Berghain…!

Well no, but it does nevertheless blend into one another.

Interview: Max Dax

on display: Deichtorhallen Hamburg „HYPER! A JOURNEY INTO ART AND MUSIC“, curated by Max Dax www.deichtorhallen.de

Max Dax: Ich möchte das Gespräch beginnen mit deiner ersten Ausstellung im Berghain. Da hast du Portraits, die du von Freunden geschossen hast, auf die unverputzten, beschmierten Wände im Treppenhaus der Panorama Bar geklebt. Du hast also die Fotografien nicht gerahmt, gehängt und das Licht sorgfältig auf sie gerichtet, sondern du hast sie eigentlich im Akt des Aufhängens zerstört.

Sven Marquardt: Ich mag gerahmte Bilder — aber nur an bestimmten Orten. Ich bin ein Kind der Clubkultur und arbeite seit einem Vierteljahrhundert in Clubs. Wenn du Jahrzehntelang in Tür- und Clubsituationen unterwegs bist, hast du einen anderen Blick auf den White Cube und auf Galeriesituationen. Als es dann um die Präsentation meiner eigenen Arbeiten im Berghain ging, entschied ich für mich recht schnell, dass ich drei Serien zeigen wollte — Portraits von DJs und von meinen Türkollegen, also dem Rudel #1, dem Rudel #2 und dem Rudel #3 —, und dass ich sie direkt auf die rohe, unverputzte Wand plakatieren wollte. Die Idee hatte ich von einem Jungen aus meiner Nachbarschaft abgeschaut, der in der Street Art unterwegs ist und seine Drucke auf Häuserwände klebt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz legal ist, vielleicht sogar verboten. Der ist auf alle Fälle ebenso nachts unterwegs wie die Graffiti-Leute.

Was genau hat dich an seiner Methode interessiert? Die Nacht? Das Illegale? Die Gefahr? Das Vergängliche?

Die Technik! Ich fand das immer toll, wenn ich dann mal Bilder von ihm in der Stadt gesehen habe, wie sich das Papier regelrecht in das Mauerwerk eingefressen hat. Ich habe ihn darauf angesprochen und gefragt, was für Substanzen man eigentlich in den Kleister kippen muss, damit das Papier derart zum Teil des Mauerwerks wird. Die Rezeptur lautet: Tapetenkleister + Klebkraftverstärker. Wenn diese Mischung trocknet, zieht sich das Material in das Mauerwerk rein — mit dem Effekt, dass es anschließend nur noch irrsinnig schwer abzukratzen ist. Von den Türsteherportraits hängen immer noch Reste im Treppenhaus der Panoramabar. Obwohl das Papier selbst ganz gewöhnliches Kopierpapier aus dem Copy Shop ist. Aber einige Fetzen haben die selbst mit dem Spachtel nicht mehr abbekommen…

Es ist also auch Vandalismus?

(lacht) Ja, es hat tatsächlich etwas von Vandalismus. Wenn ich heute von Galerien eingeladen werde, meine Bilder in dieser Manier zu präsentieren, werde ich gelegentlich gebeten, einen anderen Kleber zu verwenden, um den Ausstellungsraum nicht zu zerstören. Für solche Fälle verwende ich eine softere Variante, so dass man die Fotografien nach der Ausstellung von den Wänden wieder abziehen kann. Es gibt nun mal Galeristen, die können oder wollen nach einer Ausstellung von mir nicht renovieren, und das muss man vielleicht auch respektieren. Für die große Berghain-Ausstellung habe ich meine Bilder abermals an die Wände geklebt, aber dieses Mal habe ich viel weniger Klebkraftverstärker verwendet, so dass die Jungs meine Fotos mit dem Kärcher-Hochdruckreiniger anschließend ganz easy wieder abbekommen haben. Das habe ich in diesem Zusammenhang auch komplett eingesehen — die Hängung sollte ja nicht für ewig sein.

Und in der Panorama Bar war es für die Ewigkeit?

Nein, auch da war es nicht für die Ewigkeit gedacht, aber Kunst im Club ist ein schwieriges Feld. Kunst oder Fotografie kann da sehr schnell wie fehl am Platze wirken. Dadurch, dass die Arbeiten nicht gehängt, sondern geklebt waren, wurde gar nicht erst eine Distanz zwischen den Fotografien und den Menschen hergestellt. Dadurch, dass die Fotografien wie Konzertplakate geklebt waren, konnte man sich ihnen ganz natürlich nähern. Die Fotografien von Wolfgang Tillmans in der Panoramabar sind ja ebenfalls nicht gerahmt. Das sind auf Keilrahmen aufgespannte Vinyldrucke — aber sie sind nicht gerahmt.

Was führte zur Entfernung deiner Fotografien?

Der Club ist ein anderes Pflaster als die Galerie. Ein Schutzraum einerseits. Andererseits, eben weil sich die Menschen freier bewegen können, gab es irgendwann erste Tags auf den plakatierten Fotografien, und es wurden immer mehr. Irgendwann begannen Gäste, die Gesichter der Portraitierten zu übermalen oder ihnen Kaugummis auf die Nase zu kleben. Da war der Moment gekommen, an dem ich verfügte, dass die Bilder wieder entfernt werden müssen. Ich war indes überrascht, über was für einen langen Zeitraum die Bilder tatsächlich unbeschadet hängen gelassen wurden. Schlussendlich bin ich heute noch überzeugt, dass die Hängung richtig war. Vor allem für den Ort, weil sie Berührungsängste überwunden hat. Die Bilder waren eine Zeitlang ein Teil des Clubs.

Du hast die drei Serien der Türsteher-Portraits „Rudel #1“, „Rudel #2“ und „Rudel #3“ genannt. Ruft ihr euch untereinander auch so?

Nein, nein, um Gotteswillen! Der Titel „Rudel“ stammte von mir. Der Begriff ist familiär, rough, hat etwas Militärisch-Kameradschaftliches, sogar etwas Frohes. Ich stelle mir ein Rudel immer mit einem Leittier vor, als Gemeinschaft, die nur miteinander jagen kann und die auch nur gemeinsam funktioniert. Und es klingt vertrauter als „Bouncer“.

Der Ort, an dem wir dieses Gespräch führen ist die Bar des Soho-Hauses — das war früher die Parteizentrale der SED. Kennst du das Gebäude von damals?

Von außen, klar. Ich war da aber nie drin. Meine Erinnerung an dieses Gebäude ist, dass es stets Rot geschmückt war, mit Fahnen und Schriftbändern. Schon früher fuhr hier eine Straßenbahn vorbei, rechts rum ins Scheunenviertel und endete dann am Kupfergraben. Deshalb hat man das Gebäude manchmal gesehen.

Interessant, wie sich die Bedeutung eines Gebäudes im Laufe der Zeit wenden kann, oder?

War das Gebäude nicht ganz zu Anfang ein Wertheim-Kaufhaus?

Vor dem Krieg: Frühe Stahlbetonkonstruktion, jüdischer Besitz, dann von den Nazis enteignet… — ein Haus mit Geschichte.

Und dann brauchte ich ein paar Jahre, um das Soho-Haus als einen Teil des neuen Berlins anzunehmen. Ich habe regelrecht einen Bogen um die Adresse gemacht. Aber heute macht es mir nichts mehr aus, dass hier alle nur englisch sprechen. Mittlerweile muss ich diesem Haus zugestehen, dass es gewachsen ist im Laufe der Jahre, dass es eine Identität bekommen hat. Und darum geht es doch schlussendlich: um die Identität.

Und du bist ein Chronist von Identitäten. Du hast — bis auf eine kleine Pause nach dem Mauerfall — dein ganzes Leben lang fotografiert.

Eigentlich schon. Hinter den Schaufassaden habe ich die zerfallende Stadt fotografiert — und Gesichter, die in keine Werbewelt gepasst haben. Ich habe nach dem Mauerfall versucht, für westdeutsche Magazine zu arbeiten, aber die haben mir dann immer gesagt, dass die Gesichter, die ich fotografiere, gar nicht genug nach Ostberlin aussähen. Man hatte im Westen offenbar ein ganz klares Bild davon, wie ein echter Ostberliner auszusehen hat. Nämlich wie ein echter sozialistischer Realist, der im Plattenbau mit runtergezogenen Mundwinkeln einsam am Küchentisch sitzt. Diese Leute gab es sicherlich auch. Aber die gab und gibt es natürlich auch in Westdeutschland. Klar hatten wir in der DDR das Problem in Unfreiheit zu leben und in einer Diktatur. Aber meine Bilder haben stolze und zerbrechliche junge Menschen gezeigt, die in einer Parallelwelt lebten. Und damit kam man im Westen Anfang der Neunzigerjahre überhaupt nicht klar. Das hat keinen interessiert. Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass die von mir Abbilder ihrer eigenen Klischees im Kopf haben wollten. Und das war wirklich nichts für mich.

Was war das für eine Parallelwelt?

Das war unser Kontext, unser Lebensgefühl. Anders zu sein. Nicht über die Stasi zu lachen und zu denken: absurd, was hier abgeht. Leute hingegen, die wirklich politisch betroffen waren, haben in der DDR auch schlimme Sachen erlebt. Aber wir waren nur Punks, wir hatten überhaupt gar keine Lust politisch zu sein und irgendwelche Flugblätter vom Fernsehturm zu schmeißen. Wir waren, würde ich aus heutiger Sicht sagen, durch unsere Entscheidung, einfach unser Punkleben führen zu wollen, bereits politisch genug. Dieses Ausmaß von Anderssein hat uns schon gereicht. Keiner von uns hat „Schwerter zu Pflugscharen“-Buttons oder Aufnäher auf dem Parka getragen. Von uns war auch keiner in der Friedensbewegung. Ein Kollege und Freund namens Robert hat ausgerechnet am Tag des Mauerbaus mit einer Freundin tatsächlich an der Rückseite des Bahnhofs Schönhauser Straße die Worte „20 Jahre Mauer, wir werden langsam sauer“ geschrieben. Die beiden kamen aber nur bis zum „sau“ von „sauer“, weil sie entdeckt wurden. Danach mussten sie um ihr Leben rennen, weil der 13. August nun einmal ein besonders aufgeladener Tag war. Es war heiß, die beiden waren barfuß, und sie wurden von der Staatssicherheit gefasst. Die haben dann ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen, um anschließend ein paar weitere Monate im politischen Arrest in der Kissingenstraße in Pankow zu verbringen. Die beiden haben einen bleibenden seelischen Schaden von dieser Zeit davon getragen. Dunkle Räume, Unterbindung von Kommunikation, Verlust von Gefühl für Zeit, Zersetzung. Beide stammten aus angesehenen Elternhäusern, die in der Intellektuellen- und Künstlerszene etwas zu melden hatten. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb die beiden „nur“ in der Untersuchungshaft gelandet waren und nicht gleich im Knast.

Kannst du beschreiben, was das für andere Gesichter waren, die „nicht ins Bild“ passten?

Ich hatte damals angefangen, meine Kamera in einer Ledertasche mit mir herumzutragen. Auf einem Friedhof schoss ich ein Portrait von Jens, einem jungen Mann im Trenchcoat. Das war eine verabredete Begegnung. Er sah so aus, wie ich mir Dorian Gray vorstellte — unglaublich sinnlich und schön. Er sah aus, als sei er aus der Zeit gefallen, weder westlich noch östlich. Mit dem habe ich meine ersten Bilder gemacht, und mit ihm war der Startpunkt gesetzt, dass die Kamera zu meinem Stilmittel unseres Lebensgefühls, unserer Szene wurde. Und das ist bis heute so geblieben. Wie würdest du eigentlich den Begriff Szene definieren?

Wie ich den Begriff „Szene“ definiere?

Genau. Eine Frage an dich.

Eine Szene ist immer zusammengehörig. Autonom. In Abgrenzung zu anderen Szenen. Zusammengehalten durch ein Lebensgefühl, das sich vielleicht auch über Kleidung, Musikgeschmack, Literaturvorbilder, politischen Ansichten und sexuelle Selbstbestimmung definiert. Natürlich gibt es auch Hijacking von Szenen — wenn Szenen behauptet werden, um sie kommerziell auszunutzen, etwa um Produkte zu vermarkten.

Kann man noch zu einer Szene gehören, wenn man verheiratet ist und Kinder hat?

Natürlich. Vielleicht kann man nicht mehr zu jeder Szene gehören. Aber jede Zugehörigkeit zu einer Szene bedeutet doch im Umkehrschluss die Nicht-Zugehörigkeit zu anderen Szenen, oder etwa nicht?

Da hast du natürlich Recht. Ich sehe es nur an meinen Kollegen, wenn das Elternsein, Familienvater zu sein, manchmal schwer zu vereinen ist mit dem Nachtleben.

Dasselbe trifft doch auf Menschen zu, die Familie haben, aber im Schichtdienst, etwa im Krankenhaus arbeiten.

Stimmt.

Und ist es nicht auch so, dass du, wenn du im Nachtleben arbeitest, nicht irgendwann an den Punkt kommst, dass du aufhörst so exzessiv zu feiern wie das Publikum, das du bedienst — oder in deinem Falle: Das Publikum, das du an der Tür in den Club hineinlässt oder eben nicht…?

Ich feiere tatsächlich nicht, wenn ich die Tür mache. Aber es gibt Kollegen, die sind nach einer Wochenendschicht anschließend noch bis Dienstag im Kater Holzig — und das finde ich ebenso faszinierend wie respektabel. Die sind auch wichtig, da sie eine ganz eigene Energie mitbringen und einfließen lassen.

Es gibt noch eine andere Form des Nachtlebens: das professionelle Kochen. Da bist du auch jeden Abend voller Energie und kommst nicht vor ein Uhr nachts aus der Küche raus. Alkohol und Aufputschmittel inklusive. Das ist ein Lebensstil, vor dem ich großen Respekt habe. Reizvoll auch, weil ich sogleich einen möglichen Roman, eine Erzählung des Nachtlebens — aus der Perspektive des Kochs in einer Küche — vor Augen hätte. Harter Umgangston, Schlafentzug, Stress, ein anderer Lebensrhythmus — das sind für mich alles keine negativ besetzten Begriffe, wenn es um das Kochen geht.

Das wäre wieder eine andere Szene. Am Ende geht es wohl um Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und gegenüber dem selbst gewählten Beruf, der im Falle des Kochs zugleich Züge eines Lebensstils hat und seine ganz eigenen Szenen hervorbringt. Solche Leute werden eigentlich auch immer ins Berghain gelassen. Aber zurück zu dir: Du bist Journalist, Galerist, Moderator von Gesprächen, bist Chefredakteur bei STRRR TV — und du hast trotzdem Kinder und Familie, um die du dich, wie ich weiß, kümmerst. Du hast deine Freiheit nicht beim Pförtner abgegeben. Bist du eigentlich ein getriebener Mensch? Bist du getrieben von der Zeit, die noch bleibt?

Ich habe viele Freunde verloren im Laufe der Jahre, sie sind gestorben oder haben sich in Psychosen oder Persönlichkeitsspaltungen verabschiedet. Natürlich habe ich einen irrsinnigen Respekt vor dem Leben. Gleichzeitig weiß ich, dass man einen grimmigen Humor und eine absurde Leichtigkeit braucht, um dem Leben wirklich Respekt entgegen zu bringen. Das ist eine Balance, die jeden Tag neu verhandelt werden will. Auch in der Arbeit. Bei mir ist es das Schreiben, bei dir die Fotografie. Indem man sich ständig neu kalibriert, setzt man sich permanent mit dem Leben, aber auch mit dem Tod auseinander.

Hast du so etwas wie ein Lebensmotto?

Irmin Schmidt, der Gründer der Band CAN, sagte mir einmal: Egal, was du im Leben anpackst, tue und beende es mit der größtmöglichen Gründlichkeit. Er meint damit: Alles ist gleich wichtig. Alles muss mit derselben Genauigkeit angegangen werden. Ein Abendessen zu kochen ist in diesem Sinne genauso wichtig wie ein Buch zu schreiben.

Er sagt also nicht: Dies ist richtig und jenes ist falsch? Er wertet nicht. Faszinierend. Unser Gespräch ist also im Moment das Wichtigste auf der Welt?

Genau, in diesem Moment ist es das. Andere Kategorien, etwa, ob uns dieses Gespräch Anerkennung oder Geld bringen wird, sind nebensächlich.

Die Negation dieses Gefühls hatte ich Anfang der Neunzigerjahre, als ich den Bezug zur Fotografie für einen Moment verloren hatte. Die so wichtige Selbstverständlichkeit, mit aller Hingabe zu fotografieren, kam erst mit der Zeit wieder. Gelegentlich gibt es Momente, an denen ich daran erinnert werde. Neulich hatte ich ein Shooting bei einem jungen Fashion-Designer. Der meinte mitten in der Session, dass wir ja wohl jetzt fertig wären. Da musste ich ihn zurechtweisen, dass er mir nicht zu diktieren habe, wann ich wohl fertig sei mit meinen Portraits. Das sagt mir keiner. Ich habe die Regie. Und diese Gewissheit fußt auf genau dem Prinzip, das Irmin Schmidt mit dir geteilt hat. Ich komme mir gerade ganz alt vor, wo ich hierüber nachdenke, aber genau darum geht es: Man muss die Dinge gründlich machen. Interessanterweise gibt es beim Fotografieren immer auch dieses Moment der Stille, das ich nicht missen möchte. Eine Stille, die für das Fokussieren sehr wichtig ist — und damit meine ich jetzt nicht das Scharfstellen der Kameralinse! Ich rede von dieser Stille, die nur eintritt, wenn man innerlich angespannt ist, war Anfang der Neunzigerjahre weg. Ich glaube, es hat etwas mit Leidenschaft zu tun. Und wenn ich beginne darüber nachzudenken, ob es sich noch lohnt, einen weiteren Film zu fotografieren, dann klingeln bei mir die Alarmglocken, dann ist es ein sicheres Zeichen, dass es vorbei ist.

Du hast dann 1996 wieder angefangen zu fotografieren. Was ist passiert?

Fotografie hat immer etwas mit dem Fotografierenden und dem Fotografierten zu tun, mit Nähe und Distanz. Erst wenn man beides spürt, spürt man sich selbst. Und ich muss mich spüren, um fotografieren zu können. Ich kann es gar nicht gut ab, wenn um mich herum Unkonzentriertheit herrscht. Wenn Leute hinter meinem Rücken reden. Das zerstört magische Energie. Ich denke, dass ich mich 1996 wieder gespürt habe und somit wieder ein Verhältnis zwischen mir und der Welt aufbauen konnte.

Zwei Jahrzehnte später bist du ein gefragter Fotograf, stellst auf der ganzen Welt aus. 2016 hast du gemeinsam mit Nicholas Mockridge und Esther Perbandt eine aufwändige Fotoserie über Volker Spengler mit dem Titel „Fleischmann“ fotografiert. Da war die Energie wieder oder immer noch da?

Immer noch und wieder zugleich. Das war ein tolles Projekt. Wir hatten ein Riesenteam am Start, und gemeinsam haben wir eine Zwischenwelt erschaffen, ein Schattenreich mit üppigen Kulissen, fast schon ein Bühnenbild. Und jeder Einzelne der Fotografierten hat eine unglaubliche Energie mit ans Set gebracht haben. Für solche Momente lebe ich. Auch wenn diese Energie manchmal Enormes von einem abfordert. Volker Spengler, dieser großartige Fassbinder-Schauspieler, kehrte sich beim zweiten Szenenbild plötzlich in sich. Ich begriff es zuerst gar nicht, hielt es vielleicht sogar für Divenhaftigkeit.

Wie gehst du als Fotograf mit einer solchen Situation der plötzlichen Verweigerung um?

Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Ich kam zu dem Schluss, dass ich mich nicht empathisch genug in Volker Spengler hineinversetzt hatte. Wir hatten uns um alles gekümmert: Das ganze Team war pünktlich, alles war aufgebaut, Volker Spengler hatte seinen eigenen Assistenten. Und ich dachte: Jetzt können wir loslegen. Aber vielleicht hätte ich mich in diesem Moment erst einmal mit Volker Spengler zurückziehen müssen, ein Zwiegespräch suchen, um die Energie erst einmal zwischen uns beiden wieder aufzubauen, um anschließend das Team mitzunehmen.

Wie hatte sich Volker Spenglers energetische Abwesenheit ausgedrückt?

Er streckte immer wieder die Zunge raus. Machte komische grunzende Geräusche. Ganz klar provozierte er. Er war wie ein gemeiner Clown. Er verweigerte sich. Ich beobachtete ihn. Das Team zog sich zurück, alle warteten. Da war er dann total präsent. Und sobald ich die Kamera auf ihn richtete, bockte er wieder rum wie ein kleines Kind, dem man den Lolli weggenommen hat. Ich habe dann meine Stimme erhoben, auch das tue ich nur selten, und gerufen: „Es reicht jetzt!“ Er solle sich in seinen Wohnwagen verpissen. Ich würde ab jetzt ohne ihn weiterarbeiten. Eine große Unsicherheit stellte sich am Set ein, aber die Konzentration war wieder da. Volker Spengler verließ das Set, und ich begann konzentriert andere für das Shooting benötigte Szenen zu schießen, setzte gewissermaßen an einem anderen Punkt des Drehbuchs ein und begann von dort.

Du hast Volker Spengler dann aber doch noch fotografieren können.

Ja, er kam wieder, und dann hat es funktioniert. Es sind wunderbare Aufnahmen entstanden. Trotzdem sehe ich die Schuld an der Eskalation zu einem guten Teil bei mir. Ich hätte mich anders verhalten und andere Prioritäten setzen können, mich vor allem und zuerst um Volker Spengler kümmern können. Ich habe daraus gelernt. Ich überprüfe seitdem bewusst in mir und meinem Gegenüber, ob wir uns einander ausreichend vertrauen. Das habe ich früher wohl intuitiv so gemacht, heute läuft es bewusster.

Bleib für einen Moment bei „Fleischmann“. Es war, wie du sagst, ein außergewöhnlich komplexes Shooting. Wo genau liegt der Unterschied zu eher intimen Portrait-Sessions?

Ich mache öfters mal größere Shootings. Auch arbeite ich gerne mit Teams oder anderen Künstlern zusammen. 2007 habe ich zum ersten Mal mit Viron Erol Vert künstlerisch zusammengearbeitet. Das ist ein Kollege vom Berghain. Zusammen haben wir die Geschichte von „In einem Jahr mit 13 Monden“ als Hommage an Rainer Werner Fassbinder für adidas inszeniert.

Was magst du an Fassbinder?

Es gibt ein paar Fassbinder-Filme, deren Halbwertszeit heute abgelaufen ist. Andere Filme von ihm hingegen strahlen heute ebenso wie früher: „In einem Jahr mit 13 Monden“, „Die Ehe der Maria Braun“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ zum Beispiel. „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ und „Angst essen Seele auf“ sind heute noch grandios. Es ist auch unglaublich, wie vielen Schauspielern Fassbinder den Weg geebnet hat — von Hannah Schygulla über Margit Carstensen und Irm Hermann bis hin zu Volker Spengler waren das einige! Allein das ist schon eine Leistung. Und vergessen wir nicht die Bildsprache von seinen Kameramännern! Deren artifizielle Bilderwelt hat mich mit Sicherheit auch in meiner fotografischen Sprache beeinflusst. Hannah Schygulla stellte irgendwann einmal fest, dass sie in keinem Film nach Fassbinder mehr so gut aussah wie bei ihm. Das lag auch an seinem Blick, dass er sie gewissermaßen auf einen Thron gehoben hat. Er hat sie vergöttert, und er hat es geschafft, diesen, seinen Blick auf das Team zu übertragen.

Vergötterst du auch deine Modelle?

Es gibt immer wieder ganz enge Momente. Mich hat es neulich fast umgehauen, als ich von dem #metoo-Skandal um Starfotografen las, die von ehemaligen Assistenten und Männer-Models bloßgestellt wurden. Da musste ich über die Verbindung von Modell, Fotograf und Assistenten nachdenken und darüber, dass in der Geschichte der Kunst vermutlich kein Foto, kein Film, kein Bild ohne Leidenschaft und ein gewisses Knistern am Set toll geworden wäre. Schon immer gab es Musen. Auch schon in der Malerei. Es gibt vermutlich tausende Regisseure, die ihre Hauptdarstellerinnen vergöttert haben. Oder umgekehrt. Diese Bewunderung und Vergötterung ist vielfach die Grundlage für große Kunst gewesen.

Und wie gehen in einem solchen Kontext adidas und Fassbinder zusammen?

Eigentlich war das, wenn ich es recht bedenke, eine ziemlich absurde Kombination. Und es wurde ja auch nichts draus. Die Welten verbanden sich nicht, wir waren denen zu düster. Wir hatten aber bereits eine ganze Reihe von Fotos geschossen. Ich wollte sie nicht in der Schublade verschwinden lassen. Mit der Mappe ging ich zum Berghain, und dort sagten mir Michael Teufele und Norbert Thormann, dass ich, wenn ich die ganzen Streifen entfernen würde, die Bilder gerne in der Säulenhalle ausstellen könnte.

Wie bist du da als Analogfotograf vorgegangen, der seine Bilder nicht im Photoshop nachbearbeitet?

Ich konnte die Streifen tatsächlich nicht wegretuschieren. Aber ein Bekannter von mir konnte es. Und das war eine Höllenarbeit. Jedes Accessoire, jede Blume und jedes Kleidungsstück hatte drei Streifen. Die mussten alle weg. Aber die Fotos waren toll. Und das Projekt war eigentlich der Startschuss für mich, in größeren Dimensionen und auch konzeptionell zu denken. Das habe ich vorher, in Ostberlin, überhaupt nicht gemacht. Das war für mich ein richtiger Evolutionsschritt. Damals gab es nur im Augenblick inszenierte Portraits, und jetzt stelle ich mir Bilder oft vorher vor. Ich habe dann eine Art Drehbuch im Kopf, das ich möglichst genau umzusetzen versuche. Seit 2007 habe ich noch drei Mal mit Viron zusammengearbeitet.

Wie kam es nun aber zu „Fleischmann“, und worum geht es da?

Nicholas Mockridge schrieb mich an. Er meinte in dem Schreiben, dass es eine Geistesverwandtschaft zwischen Volker Spengler und mir gäbe. Da kommt man ja selbst gar nicht auf die Idee. Ich kannte ihn ja bereits, wusste, dass er ein alter Mann war, der keift und schimpft. Nicholas und ich hatten schon einmal gemeinsam mit ihm zusammengearbeitet, bei einem Auftritt vor Bühnenbild von Nicholas’ Band Like a Wild Beast’s Fur. Nicholas Mockridge hatte den unverstellten Blick von außen und sah nicht den geifernden alten Mann, sondern eine Geschichte, die in ihm steckte, und die man mit der Fotografie erzählen könne. Und ich sollte diese Geschichte fotografieren. Und damit hatte er mich gekriegt. Volker Spengler war ja der Hauptdarsteller aus dem Film „In einem Jahr mit 13 Monden“. Und mit ihm sollte ich, durfte ich mit einem Mal so intensiv zusammenarbeiten. Der Film ist mein Lieblingsfilm von Fassbinder. Er berührt mich im Innersten. Ich dachte: Was für eine krasse Fügung! Nicholas kam mit der Idee, Volker Spenglers Leben in drei Akten als „Leben“, „Tod“ und „Wiederauferstehung“ zu fotografieren. Irgendwann im Laufe der Vorbereitungen nannte einer im Team das Projekt „Fleischmann“ — das ist wohl mal ein Frauenmörder in München gewesen. Und dieser Arbeitstitel wurde irgendwann offiziell. Und dann habe ich in drei sehr opulenten Szenenbildern diese drei Akte fotografiert.

Bisher wurde „Fleischmann“ noch nicht ausgestellt.

Das liegt daran, dass wir noch nach einem Ausstellungsraum suchen. Einzige Bedingung: nicht zuerst in Berlin.

Was ist mit Turin?

Da würde die Serie tatsächlich gut hin passen. Die Vorstellung, die Bilder beispielsweise zuerst in der Volksbühne auszustellen, kommt für uns nicht in Frage. Wir sehen uns ja auch als Bestandteil dessen, was dieses Berlin heute ist.

Ärgert es dich, wenn eine so aufwändig inszenierte Bilderserie anschließend zunächst einmal nicht ausgestellt wird?

Ich finde es nicht wirklich schlimm, wenn Bilder so lange im Hintergrund herumlümmeln.

Werden sie reifen?

Kann schon sein. Es erlaubt einem auf alle Fälle, irgendwann noch einmal einen zweiten Blick auf die Arbeit zu werfen. Man umgeht die Gefahr sich festzuschauen.

Ist es nicht seltsam, dass Bilder in Schwarzweiß oft suggerieren, die Zeit sei eingefroren? Auf deine Bilder trifft es zu.

Dabei fotografiere ich ja gar nicht ausschließlich in Schwarzweiß. Und da ich nur mit ganz wenig Tageslicht arbeite, entstehen in diesen Farbbildern ganz ungewöhnliche, subtilere Farbstimmungen. Sie erinnern dann vielleicht ein wenig an Schwarzweißbilder.

Aber vornehmlich fotografierst du in Schwarzweiß.

Weil es dramatischer ist. Es ist gegensätzlicher, weil reduzierter, weil Schwarz und Weiß — und ein paar Grautöne zwischen den Extremen. Ich frage mich oft, ob es vielleicht sogar einfacher ist, Bilder in Schwarzweiß zu komponieren, weil die Cadrage aufgrund der reduzierteren Bildinformation einen vielleicht höheren Stellenwert hat? Im Umkehrschluss: Wenn man im Schwarzweißen die Cadrage gefunden hat, muss man nur noch abdrücken, während man im Farbbild auch noch die Farben komponieren muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Erklärung auch ganz banal: Im Osten hatten wir keine Farbfilme, und ich bin gezwungenermaßen mit der Schwarzweißfotografie sozialisiert worden? Alle meine Mentoren, Lieblingsfotografen und Vorbilder, die gearbeitet und Ausstellungen gemacht haben, Leute wie Werner Mahler, der später Ostkreuz gegründet hat, oder Sibylle Bergemann — sie haben alle schwarzweiß fotografiert.

Warum Tageslicht und nie Kunstlicht?

Weil es am Unverfälschtesten ist.

Warum analog?

Theater ist ja auch analog, oder? Die Laborarbeit zu Ostzeiten war Handwerk. Wir hatten alle eine Dunkelkammer zu Hause. Gerne habe ich diese Arbeit nicht unbedingt verrichtet. Filme entwickeln, besoffen eingeschlafen… Irgendwann wusste ich, wer von meinen Kollegen die Laborarbeit besser beherrschte als ich. Mit denen habe ich zunehmend abgehangen, und mit denen habe ich dann gemeinsam im Labor gearbeitet — und gelernt. Aber trotzdem gebe ich meine Fotos immer zum Entwickeln, mir fehlt hier einfach die Geduld. Dafür mache ich mir immer Sorgen, wenn der Kurier meine Filme abholt, um sie zum Labor zu bringen. Ich denke dann immer: Was ist, wenn der Kurier verunglückt?

Und du musst trotzdem geduldig bleiben: Du musst warten, bis du die Kontakte oder Abzüge vom Labor in den Händen hältst…

Das ist manchmal eine Tortur. Es gibt immer wieder Situationen, wo alle — also ich, aber auch der Auftraggeber und das ganze Team — im Unklaren tappen, weil niemand je ein Bild gesehen hat. Außer ich natürlich, aber nur durch den Sucher. Das ist das unberechenbare Moment. Aber für mich kommt nicht infrage, deswegen das Medium zu wechseln und ab jetzt digital zu fotografieren. Das hat sich seit meiner ersten Veröffentlichung in der Wochenzeitung Der Sonntag nicht geändert. Das waren drei Bilder von Jutta Voigt. Heute heißt die Zeitung Der Freitag. Jutta Voigt war Filmkritikerin, und meine Bilder sahen im Layout der Zeitung aus wie Filmstills. Witzigerweise habe ich in den Jahren, in denen ich nicht fotografierte, stattdessen ganz viele Filme geschaut — was ich jetzt gar nicht mehr in der Intensität tue. Filme als Inspirationsquelle, das war einmal. Heute fotografiere ich dafür wieder mehr, und ich beziehe auch meine Inspiration von woanders. Beides war und ist okay.

Noch in der DDR hast du auch als Modefotograf für die Frauenzeitschrift Sibylle fotografiert.

Stimmt. Ich fotografiere auch heute noch gelegentlich Fashion. Wichtig ist mir dabei immer, dass ich bestimmen kann, wer mein Team ist, dass also Assistent, Haare, Make-up und Styling immer dieselben Leute zwei bis drei Leute sind. Mein Kernteam ist ganz klein.

Gibt es einen Widerspruch zwischen dem Inszenierten und dem sogenannten Echten? Ist das Inszenierte für dich vielleicht sogar echter? In deiner Autobiografie beschreibst du, wie du deinem Gegenüber Fruchtsaft über den Körper gießt, weil die Flüssigkeit im Schwarzweißbild aussieht wie Blut. Als Farbbild, also „in echt“, muss es grotesk ausgesehen haben.

Das Gesöff nannte sich Trafidin. Das war ein nahrhaftes Proteinzeug für Leute, die zu dünn sind. Heute würde man wohl Kunstblut verwenden. Ich habe auch schon echtes Blut am Start gehabt. Einmal habe ich Schafsköpfe als Kulisse gehabt. Da war die ganze Halle im Nu voller Fliegen. Vor allem aber geht es um Echtheit im Ausdruck und im Blick. Da spielt es eigentlich erst einmal keine Rolle, ob die Person, die ich portraitiere, nun ein Schauspieler ist oder ein Kollege von der Tür. Ich kenne meine Kollegen genau. Ich weiß ganz genau, wann einer echt guckt und wann nicht. Ich muss dann nur dieses eine Foto machen, und ich habe diesen Blick. Eine Fritzi Haberland hingegen geht die Straße hinunter und sieht unscheinbar aus wie ein zwölfjähriger Junge. Durch den Sucher der Kamera aber betrachtet, explodiert sie. Was für eine Verwandlung! Meine Aufgabe ist es dann, die Echtheit dieser Verwandlung einzufangen.

Wie steht es mit gecasteten Models?

Die gibt es natürlich auch gelegentlich. Aber ich bin ganz ehrlich: Ich tue mich schwer mit Modellen, die mir versuchen im Sekundentakt Emotionen und Illusionen zu verkaufen — weil das die Fotografen für gewöhnlich so von ihnen erwarten. Und ich bin als analoger Fotograf ohnehin zu langsam für dieses Feuerwerk. Ich sage denen dann: Du musst dich hier nicht verstellen und versuchen schauzuspielen. Die posen natürlich für ihr Leben. Die wollen überleben und denken, so ginge das. Dieses Repertoire an Gesichtsausdrücken mag in ihrer Branche Gold wert sein. Aber meine Aufgabe ist es dann, diesen Schalter in ihnen umzulegen, dass sie sich umstellen.

Wie geht das Gesagte eigentlich mit deiner Arbeit als Türsteher im Berghain zusammen? Wenn da eine Menschenschlange von mehreren Tausend ansteht, siehst du im Sekundentakt neue Gesichter, die dir für einen Moment in die Augen blicken — und du entscheidest, ob die rein dürfen oder nicht.

Das ist aber ganz toll. Ich sehe an solchen Abenden mindestens 2.500 interessante Gesichter. Auch wenn die vielleicht nicht alle reinkommen, so blicke ich doch trotzdem in Menschengesichter. Auch nach über zehn Jahren ist dieser Job immer noch sehr emotional. Für alle an der Tür. Wir befinden uns in einem Zeitraffer von Emotionen. Ich beobachte ja nicht nur die Menschen, die rein wollen, sondern auch meine Kollegen. Zwar gibt es auch hier gelegentlich Zu- und Abgänge, aber im Großen und Ganzen sind wir doch ein Rudel. Und ganz manchmal sehe ich dann in einem Kollegen einen Blick, der mich nicht mehr loslässt. Aber hier reden wir über Zeiträume von Monaten, wenn nicht länger. Nie habe ich die Warteschlange ins Berghain als Casting betrachtet. Es ist eher umgekehrt: Dadurch, dass ich jedes Wochenende Tausenden von Menschen ins Gesicht blicke, gehe ich im Casting ganz eigen und zielsicher mit meinem eigenen Blick um.

Du hast im Grunde eine permanente Folge von Gesichtern vor Augen. Das wundert mich nicht, wenn du dann in einer Fotosituation einen anderen Blick hast als jemand, der die Woche über nur am Computer gearbeitet hat.

Interessanterweise hält uns diese Folge von Gesichtern auch jung. Ich bin jemand, der, wenn er Authentizität in einem Gesicht sieht, erst einmal fasziniert ist.

Ich will gar nicht wissen, warum oder wie man ins Berghain kommt…!

Nein, aber es geht ja trotzdem ineinander über.

Interview: Max Dax

© all images by Sven Marquardt / on display: Deichtorhallen Hamburg „HYPER! A JOURNEY INTO ART AND MUSIC“, curated by Max Dax www.deichtorhallen.de